In meiner empirosophischen Forschung zum Geldbegriff begegnete mir irgendwann die Formulierung „lachendes Geld“. Später ist daraus der Begriff Freuda entstanden. Meine Kunstwährung die nur durch Freude gedeckt ist.

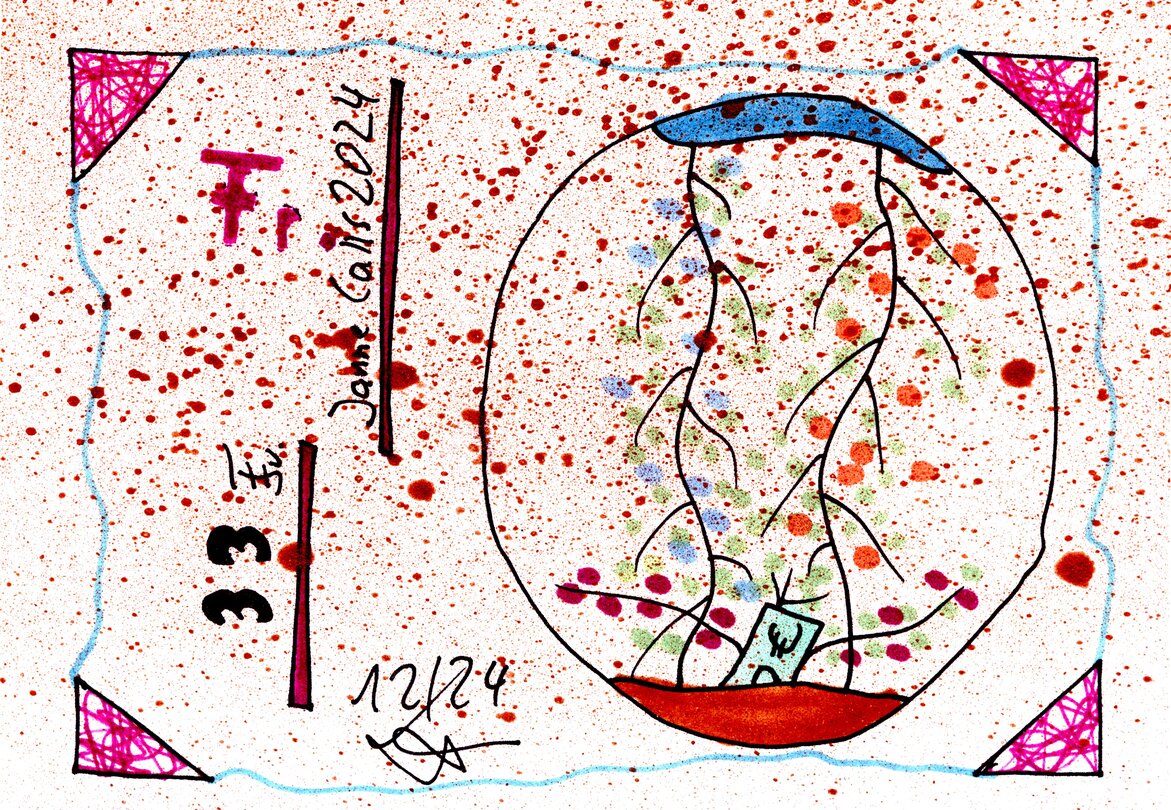

Zur Entspannung hatte ich irgendwann angefangen selber Postkarten herzustellen. Und eines Tages erstellte ich eine intuitiv eine Postkarte, die einem Geldschein nachempfunden war. Damit war der Begriff Freuda auch anfassbar. Aus Freude verschenkte ich viele Freuda an Freunde und Bekannte, schickte Sie an Firmen und Initiativen mit denen ich in Kontakt war. Diese verschenkten Freuda waren mit einem Aufhänger ausgestattet und konnten dauerhaft und gut sichtbar in den Lebensalltag integriert werden. Die Reaktion war immer sehr angenehm. Ich bekam Fotos geschickt von Freuda’s in der Küche, neben dem Arbeitsplatz, an Pinnwänden … Wunderbar. Das alte Sprichwort “Geteilte Freude, ist doppelte Freude” hat sich wieder bewahrheitet.

In einer weiteren Entwicklungsstufe entwickelte ich einen Text dazu, den ich auf die Rückseite klebte (hier im Blog mit Quellenangaben):

Nach dem Studium von „Christina von Braun – Der Preis des Geldes“ 1 fand ich den Gedanken sehr ermutigend die Kulturgeschichte des Geldes zu erweitern.

Die Deckung durch Materie (Gold) und auch durch den Staat (Währungsmonopol) gehört für mich zur Vergangenheit. Die Deckung durch das Opfer (oder die Schuld) sollte langsam abgelöst werden durch die Deckung durch Freude … das ist zumindest gerade mein Ansatz aus dem Dilemma „mit Geld oder ohne Geld“ auszusteigen und es auf einer kognitiven Ebene zu transformieren.

Geld ist am Ende das was wir Denken das Geld ist (Brodbeck, Bockelmann, Znoj). Wenn Huhn gleich Huhn und Reis gleich Reis bleibt (siehe Zitat weiter Unten) 2 und das positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft hat, was passiert wohl, wenn wir Freude als Ursprung und als Ziel unseres Denkens und Handels in unser Bewusstsein heben …

Genau … ein Lächeln … und damit Du dieses Lächeln immer wieder ins Gewahrsam nehmen kannst, sende ich Dir eine Freuda Barauszahlung, die nur mit Freude gedeckt ist. Jedenfalls war mir die Erstellung dieses persönlichen „Scheins“ eine große Freude.

Zitat:

Aus “Geld und Gemeinschaft - Ein ökonomisches Modell zur Beschreibung und Analyse von monetären und nichtmonetären Tauschbeziehungen” / Heidi Lehner - 2010 Money Lab 2

Das Modell Znoj

Was ist anders, wenn ohne Geld getauscht wird? Was fiel Znoj bei den Menschen in Zentralsumatra auf?

2.1 Huhn bleibt Huhn und Reis bleibt Reis

Znoj beobachtete Frauen, die andere Frauen um Gemüse baten und dieses Gemüse ohne Gegengabe erhielten. Auf dem Markt fiel ihm auf, dass eine Bäuerin einer Käuferin ein Huhn einmal für acht Handvoll Reis und ein andermal für zehn Handvoll Reis überließ. Und er stellte fest, dass Männer und Frauen einander während Tagen gegenseitig bei der Reisernte unterstützten, bis sämtliche Felder abgeerntet waren – ohne ein Entgelt oder einen Anteil an der Ernte zu erhalten.

Dies sind nur drei von vielen Beispielen, die Znoj in seinem Buch «Tausch und Geld in Zentralsumatra» erwähnt, und es war sicher nicht einfach für ihn, einen gemeinsamen Nenner dafür zu finden.

Mein Kommentar dazu

Wesentlich war für Znoj - und er brauchte lange Zeit dazu, das überhaupt denken zu können - das die Dinge sie selbst blieben und nicht in einen extrinsischen Wert umgerechnet wurden.

Wir in unseren “zivilisierten” Gesellschaften sind anscheinend mittlerweile in der Lage Dinge nicht mehr als das wahrzunehmen was sie sind, sondern - vermittelt über die Umrechnung in einen extrinsischen Geldwert - als das was sie sein könnten.

Wir leben also vielleicht überwiegend nicht mehr in der Realität, sondern in einer Optionswelt. Wir legen mittlerweile denktechnisch einen Optionsschleier über alles was existiert:

Aus einem Baum der Laub, Obst oder Schatten spendet, wird durch unser Gelddenken eine Gitarre oder ein Fahrrad oder eine Gartengrill, zumindest in unseren Köpfen. Denn wenn ich den Baum fälle und ihn zu Holz mache, kann ich das Holz verkaufen und mir eine (oder mehrere) meiner Optionswünsche erfüllen.

Dabei fällt mir etwas auf, das ich vor diesem Beitrag selbst nicht gesehen habe. Diese Optionsfiktion in unseren Köpfen ermöglicht es, das jeder seine eigene Welt erschafft. Aus einem singulären, realen Lebewesen (Baum), wird eine Vielzahl von Optionen. Und je weniger ich eine dieser Optionen realisiere, desto größer wird meine Optionsuniversum. Oder umgekehrt. Je größer meine Geldmenge ist, desto mehr Optionen kann ich in die Wirklichkeit bringen.

Was dabei auch immer mehr aus dem Blick geraten ist:

Der Baum kann eine sehr lange Zeit Obst, Laub und Schatten spenden, aber nur ein einziges mal zu Holz werden. Wir opfern an dieser Stelle den nachhaltigen Nutzen in unserer Gemeinschaft mit der Erde und allem Lebendigen für eine kurzfristige, egoistische und endgültige Umwandlung von Leben in etwas, das oft nicht wirklich unser Bedürfnis stillt.

Literatur

Brodbeck: Brodbeck fasst seine Theorie des Geldes wie folgt zusammen: „Das Wesen des Geldes lässt sich durch zwei Sätze charakterisieren: Geld ist eine Denkform. Geld ist eine besondere Weise menschlicher Vergesellschaftung. Quelle: Wikipedia

Eske Bockelmann: Das Geld. Was es ist, das uns beherrscht. Matthes & Seitz, Berlin 2020 3

ZNOJ, Heinzpeter, Tausch und Geld in Zentralsumatra. Zur Kritik des Schuldbegriffs in der Wirtschaftsethnologie, Berner Sumatra-Studien, Reimer, Berlin 1995